有名な数学者と言えば、

ガウス、オイラー、ユークリッド、フィボナッチ、パスカルなど。

日本人は出てこないかなぁ。。

でも、関孝和をはじめ日本にも有能な数学者はたくさんいます。

日本の数学力は諸外国と比べてどのくらいなのか??

世界のランキングを見れば、

気になったので、数学の権威のある賞、

フィールズ賞とアーベル賞とウルフ賞の数で比較してみました。

調べてみると意外な結果が・・・!!

目次

数学で権威のある賞

フィールズ賞(オリンピック)

- オリンピックと同じ4年に一度しか受賞機会がないこと。

- 基本的に40歳以下しか選ばないこと(特別賞がある)。

- 最大4名しか選ばれないこと。

フィールズ賞の順位

1位 アメリカ 13個

2位 フランス 12個

3位 ロシア 9個

4位 イギリス 8個

5位 日本 3個

6位 ベルギー・ドイツ・イタリア・イラン 2個

10位 1個

日本凄い!!世界5位。

小平邦彦氏(1954年),広中平祐氏(1970年),森重文氏(1990年)の3名が受賞しています。

アーベル賞(ノーベル賞と同じ)

1年に1回受賞があり、尚且つ1億円ほどの賞金が贈られる。ノーベル賞と凄く似ています。名前も。。アーベルとノーベルって(笑)

アーベル賞はノーベル数学賞と言っていい賞だと思います。

しかし、歴史が浅く20年も経っていません。今後、ノーベル数学賞レベルと認識されていくかも・・。

アーベル賞の順位

1位 アメリカ 9個

2位 フランス 4個

3位 ロシア・イギリス・ハンガリー・カナダ 2個

7位 スウェーデン・インド・ベルギー 1個

ん~残念。。今のところ日本は受賞がいない。

でも、アーベル賞受賞は高年齢が多いので、ノーベル賞と同じように業績が認められるまで結構かかるのかも。。今後に期待です。

ウルフ賞(現在は世界選手権クラス)

- 医学部門に関しては、ノーベル賞、ラスカー賞に次ぐ3番目に権威のある賞。

- 物理・化学部門に関しては、ノーベル賞の前哨戦と言われている賞。

- 農業部門に関しては、ノーベル農業賞と見なされている賞。

- 数学部門に関しては、アーベル賞ができるまでノーベル数学賞と同等と見なされていた賞。

アーベル賞ができたため、若干権威が落ちたように感じますが優れた賞には違いありません。

現在は世界選手権クラスだと思います。

ウルフ賞の順位

ここでは、アーベル賞ができるまでの1978~2003年までの数を集計しています。

1位 アメリカ 7個

2位 フランス・ロシア 5個

4位 ドイツ・ハンガリー 4個

6位 日本・ベルギー 3個

8位 スウェーデン 2個

9位 1個

日本凄い!6位に入ってます。

小平邦彦氏(1984・85)、伊藤清氏(1987)、佐藤幹夫氏(2002・2003)の3名が受賞しています。

小平邦彦氏はフィールズ賞とウルフ賞のダブル受賞を果たしています!!

【ベスト10】受賞数が多い国

ここでは単純に受賞数の合計で順位を決めてみました。

フィールズ賞+アーベル賞+ウルフ賞

10位 カナダ

カナダの人口は約3,700万人。

カナダの数学者

フィールズ(1863~1932)・・フィールズ賞の提唱者。

カナダはフィールズ賞1個。アーベル賞2個。ウルフ賞1個。合計4個受賞しています。

9位 スウェーデン

スウェーデンの人口は約1,000万人。

スウェーデンの数学者

コッホ(1870~1924)・・フラクタル図形で有名なコッホ曲線。

ミッタク=レフラー(1846~1927)・・ノーベルが数学賞を作らなかった原因の人かも。

フィールズ賞1個、アーベル賞1個、ウルフ賞2個、合計4個受賞しています。

※ カナダ10位・スウェーデン9位 4個

受賞数は同じですが、人口が少ないほうを良い順位にしています。

8位 日本

日本の人口1億2700万人。

日本の数学者

関孝和(?~1708)・・日本数学史上最高の人物「算聖」

フィールズ賞を3個。ウルフ賞を3個。合計6個受賞しています。世界8位とは大健闘です!!

7位 ドイツ

ドイツの人口は8300万人。

ドイツの数学者

ガウス(1777~1855)・・19世紀最大の数学者の1人。数学界の二大巨人。

リーマン(1826~1866)・・解析学、幾何学、数論の分野で業績。難問リーマン予想で有名。

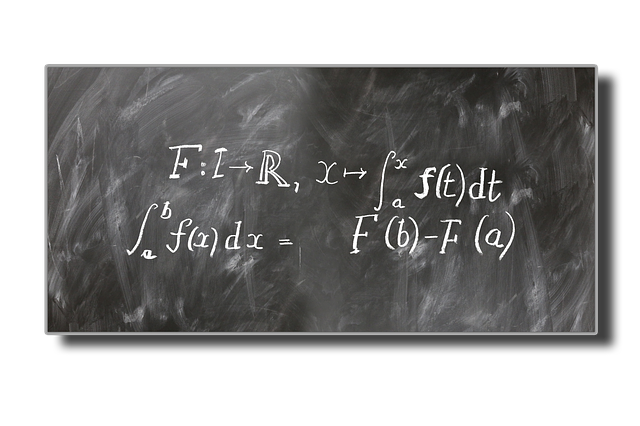

ライプニッツ(1646~1716)・・微分積分法を独自に発見。現在の微積分の記号はほぼライプニッツの記号が使用されている。

他には、カントール・ヒルベルトなど。有名な数学者が非常にたくさんいます。

フィールズ賞2個。ウルフ賞4個。合計6個受賞しています。

6位 ベルギー

ベルギーの人口約1,100万人。

ベルギーの数学者

ケトレー(1796~1874)・・社会学に統計学的手法を導入し、「近代統計学の父」と称される。

フィールズ賞2個。アーベル賞1個。ウルフ賞3個。合計6個受賞しています。

5位 ハンガリー

ハンガリーの人口は約1,000万人。

ハンガリーは、オーストリアの東に位置する中央ヨーロッパの内陸国。

ハンガリーの数学者

ジョン・フォン・ノイマン(1903~1957)・・20世紀科学史における最重要人物の1人。数学においては、ゲーム理論において多大な影響を与えた。

グロスマン(1878~1936)・・一般相対性理論の発展のために、リーマン幾何学の重要性をアインシュタインに説いた。アインシュタインの友人であり、良き相談者。

アーベル賞2個。ウルフ賞4個。合計6個受賞しています。

※ 日本8位・ドイツ7位・ベルギー6位・ハンガリー5位 6個

受賞数は同じですが、人口が少ない方を良い順位にしています。

4位 イギリス

イギリスの人口は約6,600万人。

イギリスの数学者

ニュートン(1643~1727)・・ニュートン力学の確立。微積分法の発見。木からリンゴが落ちるのを見て、万有引力の法則を発見したという逸話で有名。

アラン・チューリング(1912~1954)・・コンピューター科学及び人工知能の父と呼ばれる。エニグマ暗号機を解読する機械を作った。

他にはド・モルガンやペンローズ、最近ではアンドリュー・ワイルズなど。有名な数学者は多くいます。

フィールズ賞8個、アーベル賞2個、ウルフ賞1個。合計11個受賞しています。

3位 ロシア

ロシアの人口は1億4,600万人。

ロシアの数学者

ミンコフスキー(1864~1909)・・幾何学、数理物理学の分野で業績。ミンコフスキー空間では特殊相対性理論の時空を美しく数学的に表した。

最近では、ポアンカレ予想を解いたペレルマン。

フィールズ賞を9個。アーベル賞を2個。ウルフ賞を5個。合計16個受賞しています。

2位 フランス

フランスの人口は6,280万人。

フランスの数学者。

デカルト(1596~1650)・・2つの実数によって平面上の点の位置を表す「座標」を発明。中学生で習う数式の表記はデカルトによるもの。

ポアンカレ(1854~1912)・・トポロジーの概念の発見など位相幾何学の分野で業績。ペレルマンが解いたポアンカレ予想で有名。

ソフィ・ジェルマン(1776~1831)・・性別に対する偏見など社会的な困難があるにもかかわらず、生涯一人で研究を行った。弾性理論や数論で業績をあげている。

他にはパスカル、ガロア、ルベーグ、フェルマーなど。さすが数学大国と呼ばれるフランス。多くの有名な数学者を輩出しています。

フィールズ賞12個。アーベル賞4個。ウルフ賞5個。合計21個受しています。

1位 アメリカ 29個

アメリカの歴史は比較的新しいため、有名な数学者は・・。有能な人材がヨーロッパから流れ、発展していきました。

人口は3億2,700万人。

フィールズ賞13個。アーベル賞9個。ウルフ賞7個。合計29個受賞しています。

番外

惜しくも11位 イタリア

イタリアの人口は約6,000万人。

イタリアの有名な数学者は数多くいます。

フィボナッチ(1170?~1250?)・・アラビア数字のシステムをヨーロッパに導入した。負の数や0の概念。黄金比で有名なフィボナッチ数列を紹介した。

ラグランジュ(1736~1813)・・微分積分学の物理学への応用。ラグランジュ力学として確立。

他にはカルダノやフェラーリなど。どの時代にも有名な数学者が存在しています。(ガリレオも)

フィールズ賞を2個、ウルフ賞を1個受賞。合計3個受賞しています。

数学アジアカップ

ヨーロッパを除くユーラシア大陸の中で順位をつけると。

1位 日本 6個

2位 イラン 2個

3位 イスラエル 2個

4位 ベトナム 1個

5位 インド 1個

日本ダントツで1位!アジア圏では余裕で1位やん。

インドは少なくてちょっと意外やったけど、IT関連が強いのかな。。

ってか中国や韓国って入ってない!!これは日本は誇っていいと思う。

人口比率で受賞数が高い国【ベスト10】

受賞の数だけでは、人口多い方が圧倒的に有利!!ということでアドバンテージを無くして、

国の人口÷受賞数!

の計算で均等に考え、順位を決めてみました。

ベスト10

10位

9位

8位

7位

4位~6位

6位

5位

4位

数学力が高い国 ベスト3

受賞数 2

ウクライナってあんまりいいイメージなかった。。

でも調べてみると、47%の人がプログラマーという職業に「最も将来性がある」と回答している調査があるみたい。。

しかも、レベルの高い中等教育と質の高い数学教育で、先進的なIT立国になりつつある状況みたいです。

安価で良質なサービスを提供しているみたいなので、今後も需要がありそう。。

受賞数 6

赤い悪魔!!この前のW杯で日本破って、大活躍したから育成するのが上手い国と思ってたけど、数学にも力入っているとは・・。

受賞数 6

番外 日本 2100万人に1個

まとめ

受賞の数のベスト3は

- アメリカ 29個

- フランス 21個

- ロシア 16個

と散らばりましたが、人口比率で考えると、ベスト3は

- ハンガリー

- ベルギー

- ウクライナ

とヨーロッパが独占しました!!他に4位から6位までも北欧が占め、7位もフランスとほぼヨーロッパが占めていました。

アメリカは研究機関が充実しているから、賞をとる確率が高いのかな?

ヨーロッパの数学力が高いのはわかったけど、スペインやポルトガル・オランダなどが入っていないのはなぜなのか?そして、オイラーの出身地のスイスが入っていないのは、かなり意外やった。

この辺り調べてみると面白そう。。

後、受験競争が激しく教育レベルが高くなってきた韓国が入っていない。。受験と研究は違うってことかな。。

日本は受賞数では、世界8位やけど人口比率はあんまり良くなかったな。

最近は受賞から遠ざかっているみたいやけど、ABC予想を解いた望月さんいるし、ある程度期待はできそうやけど、、。

教育や研究にもっともっと力(お金)を入れないと、どんどん離されていい人達が日本にいなくなるかも・・。

頑張れ!にっぽん!!