乙4類 試験科目

- 危険物に関する法令 15問

- 物理及び化学(基礎)10問

- 性質及び消火 10問

このページは、危険物に関する法令(消防法令)に関するページです。

- 乙4初心者

- 要点をチェック

- 予防技術検定(危険物)を受検予定

上記の人が知識を詰めるには最適だと思います。要点チェックをした後に過去問を掲載しています。

※容量が大きいため、3ページに分けました。

1部 危険物とは??危険物規制の概要

2部 製造所等の位置・構造・設備(危険物施設の基準)

3部 このページ(メイン)

3部は、試験でもよく出題される内容を記載しています。メインですが、1部・2部を読みこんでいないと、少しわかりにくいところもあるので、始めは少ししんどいですが順番どおりに行くのがいいと思います。

過去問は合わせて30問&類似問題を載せています。

危険物保安規制関係

![]()

1部は危険物の基礎知識、2部は設備関係(ハード面)でしたが、危険物施設の安全を確保するためには、これだけでは十分ではないので

人的な面や点検、書類などの(ソフト面)の規制をすることにより、安全確保の目的を達成しようとしています!

- 予防規程

- 定期点検

- 保安距離

- 保有空地

- 保安監督者等

- 許可の取り消し等

- 届出関係

- 許認可事務

この範囲はよく出題されるので、覚えておくと点数稼げます。

①予防規程

![]()

予防規程は、製造所等の火災を予防することを定めたものであり、消防計画などと一緒です。

法第14条の2 予防規程について。

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。

予防規程作成義務の製造所等

- 製造所 10倍以上

- 屋内貯蔵所 150倍以上

- 屋外タンク 200倍以上

- 屋外貯蔵所 100倍以上

- 給油取扱所 自家用屋外以外のすべて

- 移送取扱所 すべて

- 一般取扱所 10倍以上(※30倍以下で引火点40℃以上の詰替えを除く)

※予防規程の例外

鉱山法による保安規程、火薬類取締法による危害予防規程を定めている場合には、予防規程を作成しなくてもよい。

上記の製造所等に該当の場合、予防規程作成し市町村長等の認可が必要です。

予防規程フローチャート

予防規程作成⇒申請⇒市町村長等の認可(※消防長・署長ではなく、市町村長です)

過去問

法令上、予防規程に関する説明として、最も適切なものはどれか?

- 製造所等における危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務を定めた規程をいう。

- 製造所等の点検について定めた規程をいう。

- 製造所等の火災を予防するため、危険物の保安に関し必要な事項を定めた規程をいう。

- 製造所等における危険物保安統括管理者の責務を定めた規程をいう。

答え

③です。 ①保安監督者や危険物取扱者について。 ②定期点検について ④保安統括管理者についてです。

過去問

指定数量の倍数にかかわらず、予防規程を定めなければならない製造所等は次のうちどれか?

- 製造所

- 屋外貯蔵所

- 屋外タンク貯蔵所

- 屋内給油取扱所

- 地下タンク貯蔵所

答え

④です。給油取扱所は自家用の屋外以外はすべて予防規程が必要です。

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①所轄の消防長・消防署長は技術上の基準に適合していないと認めるときは予防規程の変更命令を出すことができる。

×です。市町村長です。

②鉱山保安法に基づく保安規程を作成している施設は、予防規程が適用除外となる。

〇です。

③予防規程には保安管理を行う組織や保安に関する規定、作業方法などが記載されている。

〇です。

②定期点検

![]()

定期点検は、製造所等の位置・構造・設備について①定期的に点検を行い、②その記録を作成し、③一定期間保存します。

消防法14条の3の2 定期点検について

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。

①定期点検が必要な製造所等

定期点検が必要な製造所等

- 地下タンク すべて

- 移動タンク すべて

- 移送取扱所 すべて

- 製造所・一般取扱所 ①10倍以上(※30倍以下で引火点40℃以下の詰替え除く)/②地下タンクを有するもの

- 屋外貯蔵所 100倍以上

- 屋内貯蔵所 150倍以上

- 屋外タンク 200倍以上

- 給油取扱所 地下タンクを有するすべて

※定期点検の例外

鉱山法による保安規程、火薬類取締法による危害予防規程を定めている場合には、定期点検が除かれる。

②点検記録の記載事項

- 点検をした製造所等の名称

- 点検の方法及び結果

- 点検年月日

- 点検実施者名(危険物取扱者又は危険物保安員、点検に立ち会った危険物取扱者)

点検実施者名は、

- 危険物取扱者(免許持ち)

- 危険物施設保安員(免許無くても選任されたらOK)

どちらかです。

![]()

②危険物保安員について

消防法第14条 危険物施設保安員

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。

危険物施設保安員が必要な製造所等

- 製造所・一般取扱所 100倍以上

- 移送取扱所 すべて

危険物取扱者の立会いがあれば、誰でも点検できるけど、、点検実施者名は①か②だよ。

③点検保存期間

- 地下タンク、地下埋設配管、その他 3年(点検は1年に1回以上)

- 移動タンク(タンクローリー) 10年(点検は5年に1回以上)

特定屋外タンク1000kl以上1万kl未満は内部点検 26年保存

特定屋外タンク1万kl以上は保安検査 などあるけど・・、あまり関係ないかな。

過去問

法令に定める定期点検の点検記録に記載しなければならない事項として、記載されていないのはどれか?

- 点検をした製造所等の名称

- 点検の方法及び結果

- 点検年月日

- 点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立ち会った危険物取扱者の氏名

- 点検を実施した日を市町村長等に報告した年月日

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①定期点検は所有者等が自ら行わなければならない。

×です。危険物取扱者又は保安員が実施となっています。

②地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、移送取扱所では、適用除外を除けば指定数量にかかわらず全て定期点検を実施しなければならない。

〇です。

③移動タンク貯蔵所の水圧試験の結果は10年間保存しなければならない。

〇です。

③保安距離

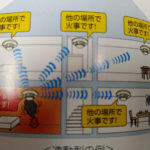

![]()

保安距離とは、各建物等に火災や流出など被害が拡大しないように定めた距離をいいます。

建築物等から製造所等の外壁までの距離です。

保安距離が必要な製造所等

- 製造所

- 屋内貯蔵所

- 屋外貯蔵所

- 屋外タンク

- 一般取扱所

保安距離の基準

- 敷地外の住居 10m以上

- 学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設 30m以上

- 重要文化財等 50m以上

- 特別高架電線 3m、5m以上

![]()

![]()

![]()

![]()

過去問

法令上、次の製造所等のうち、学校・病院等の建築物等から一定の距離を保たなければならないものはいくつあるか?

(製造所・屋外タンク・屋内タンク・地下タンク・移動タンク・給油取扱所・販売取扱所)

答え

①です。製造所、屋外タンクが該当しています。

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①保安距離とは、建築物等から製造所等の外壁までの距離で建築物ごとに定める距離をいう。

〇です。

②屋外に設ける簡易タンク貯蔵所には保安距離が定められている。

×です。製造所・屋内、屋外貯蔵所・屋外タンク・一般取扱所に定められています。

④保有空地

![]()

保有空地は、①延焼を防止するため、及び②消防活動に使用するために製造所等の周囲に確保する空地です。

空地内には、どのような物品も置くことはできません。(※製造所等に関連する機器を除く)

保有空地は、製造所等や指定数量の倍数によって変わってきます。すべて覚えるのは大変なので、簡単に。

製造所の保有空地

指定数量10倍以下 3m以上

指定数量10超え 5m以上

屋外タンクの保有空地

指定数量500倍以下 3m以上

指定数量500超え1000倍以下 5m以上

・・・・

過去問

次の製造所等のうち、当該建築物その他の工作物の周囲に、一定の空地を保有しなければならないものはどれか?

- 屋外タンク・移動タンク・屋外貯蔵所

- 製造所・屋外タンク・屋外貯蔵所

- 製造所・屋内タンク・地下タンク

- 製造所・移動タンク・屋外タンク

- 一般取扱所・第2種販売取扱所・屋外貯蔵所

答え

②です。移動タンク、地下タンク、屋内タンク、販売取扱所は必要ありません。

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①指定数量の10倍を超える製造所では、5m以上の保有空地を確保しなければならない。

〇です。

②指定数量100倍の屋外タンク貯蔵所では、5m以上の保有空地を確保しなければならない。

×です。屋外タンク貯蔵所は500倍以下は3m以上です。

③地下タンク貯蔵所では、指定数量にかかわらず保有空地は必要としない。

〇です。

⑤保安監督者、保安統括管理者

![]()

保安監督者は、危険物の知識があり、かつ熟練した人にその製造所等を監督させる制度です。

保安監督者(法第13条)

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、

甲種危険物取扱者又は

乙種危険物取扱者で、

六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから

危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない

(保安監督者制度)

○2 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

保安監督者になるには、甲種・乙種で6カ月の実務経験!!

危険物取扱者免状は、甲種・乙種・丙種に区分されています。

以下、特徴を簡単に示しています。

![]()

甲種

- 取り扱える ◎全類OK

- 立ち会える ◎全類OK

- 保安監督者可能 ◎全類OK

※ただし、保安監督者は6カ月以上の実務経験が必要です。(実務経験は免許取得前でも大丈夫です。)

乙種

- 取り扱える 〇取得した類のみ

- 立ち会える 〇取得した類のみ

- 保安監督者可能 〇取得した類のみ

丙種

- 取り扱える △4類の一部

- 立ち会えない ×

- 保安監督者不可 ×

※ガソリン・灯油・軽油、第3・4石油類、動植物油類のみです。丙種は、主にタンクローリーの人のための免許です。

保安監督者もすべての製造所等に必要ではありません。簡単に、

この4施設は、常に必要な製造所等です。(※移動タンク貯蔵所のみ必ず不要です。)

特に30倍が注目ポイントです。

30倍を超えると、引火点にかかわらず、屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・地下タンク貯蔵所も追加されます。

この辺りだけでも覚えておけば、問題ないです!

保安監督者と間違いやすいものとして、保安統括管理者というものがあります。

保安統括管理者 条文

同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、

危険物保安統括管理者を定め、当該

事業所における危険物の保安に関する業務を

統括管理させなければならない。

○2 製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

![]()

保安監督者と違い、保安統括管理になるには特に資格は要りません。ただ大規模な管理となるので、工場長クラスが望ましいです。

保安統括管理者が必要な事業所

製造所・一般取扱所 3000倍以上

移送取扱所 すべて

保安統括管理者が必要な危険物施設には、自衛消防組織の設置も必要!!

化学消防自動車や人員など倍数などによって決まっているよ。

過去問 危険物保安監督者の記述について、〇か×で答えよ。

①危険物保安監督は、すべての製造所等に定めなければならない。

×です。すべてではない。

②危険物保安監督者は、危険物施設保安員が定められている製造所等においては、その指示に従って保安の監督をしなければならない。

×です。保安監督者の方が強い立場です。

③危険物保安監督者は、火災等の災害が発生した場合は作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、消防機関等へ通報しなければならない。

〇です。

④危険物取扱者であれば、免状の種類に関係なく危険物保安監督者に選任される資格を有する。

×です。丙種は無理です。乙種でも、貯蔵している類によります。

⑤危険物保安監督者を定めなければならない者は、製造所等の所有者等である。

〇です。所有者・管理者又は占有者(所有者等)は・・・・保安の監督をさせなければならない。

過去問

法令上、危険物保安監督者を定めなければならない製造所等は次のうちどれか?

- 5000L(灯油) 屋内タンク貯蔵所

- 指定数量40倍(灯油) 屋内貯蔵所

- 20000L(ガソリン) 移動タンク貯蔵所

- 指定数量25倍 屋外貯蔵所

- 指定数量15倍 地下タンク貯蔵所

答え

②です。指定数量の倍数が30倍を超えているので、屋内貯蔵所も定めなければなりません。

⑥許可の取り消し、使用停止命令

![]()

原則として、危険物を指定数量以上貯蔵したり、取り扱ってはいけません。

取扱いが可能となるのは、

- 市町村長等が許可した製造所等(ガソスタなどの危険物施設)

- 消防長・署長が承認した期間(10日以内)

上記2点です。許可や承認の行政行為をしていますので、消防法に違反している施設なら当然、使用停止又は許可の取り消しとなります。

行政処分の厳しさで言えば、許可の取り消し>使用停止命令です。

![]()

使用停止命令の要件

①危険物の貯蔵・取扱いの基準適合命令違反。

②危険物保安監督者の未選任

③危険物保安統括管理者未選任

④保安監督者及び保安統括管理者の解任命令違反。

許可の取り消しが主に構造・設備のハード面と覚えれば覚えやすいかも・・。定期点検は要注意!!

![]()

許可の取り消し又は使用停止命令の要件

①製造所等の位置・構造・設備を無許可で変更。

②完成検査済証交付前に使用、仮使用承認を受けないで使用。

③製造所等の位置・構造・設備の基準適合命令違反。

④定期点検の未実施、記録の未作成・未保存。

⑤保安検査(一定規模の屋外タンクなど)を受けないで使用。

基本的には使用停止命令からだと思います。悪質と判断すれば、一発で許可の取り消しがあるかも・・。

過去問

製造所等の所有者等に対し、市町村長等から許可の取り消しを命ぜられる事由について、正しい組み合わせはどれか?

A 定期点検の未実施

B 位置・構造・設備の基準適合命令違反

C 危険物の貯蔵・取扱いの基準適合命令違反

D 危険物保安統括管理者の未選任

E 危険物保安監督者の未選任

③DとE

×です。両方とも使用停止命令の要件です。

過去問

次のうち、市町村長等から許可の取り消し又は使用停止命令を命じられる要件に該当しないものはどれか?

①法令で定める定期点検の時期を過ぎたが、外観上異常がないので、点検時期を次年度に延長した。

×です。定期点検の未実施は、許可の取り消し又は使用停止命令の要件に該当。

②貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量を変更しないで、製造所等の危険物を取り扱うポンプ設備を、許可等を受けずに増設した。

×です。位置・構造・設備を無許可で変更は、許可の取り消し又は使用停止命令の要件に該当。

③配管の漏洩部分の改修を命ぜられたが、改修の履行期限を過ぎても、そのまま使用を継続した。

×です。位置・構造・設備の基準適合命令違反は、許可の取り消し又は使用停止命令の要件に該当。

④製造所等の構造の変更工事が完成したので、完成検査を受ける前に使用した。

×です。完成検査済証交付前に使用は、許可の取り消し又は使用停止命令の要件に該当。

⑤製造所等の位置・構造・設備の変更を要しない範囲で危険物の品名及び数量を変更したが、届出を行わなかった。

〇です。品名・数量の未届けでは、許可の取り消し又は使用停止命令の要件に該当しません。

⑦各種届出手続き

![]()

危険物関係の代表的な届出

- 譲渡・引渡

- 品名・数量

- 廃止

- 保安監督者

- 保安統括管理者

①譲渡・引渡

![]()

①譲渡・引渡の届出

製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第一項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

②品名・数量変更

![]()

②品名・数量変更の届出

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、当該製造所、貯蔵所又は取扱所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の十日前までに、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

③廃止

![]()

③廃止の届出

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

④保安監督者、⑤保安統括管理者は上記記述。

過去問

あらかじめ、市町村長等に届け出をしなければならないのはどれか?

- 位置・構造・設備を変更しないで、危険物の品名・数量を変更する場合

- 危険物保安監督者を定める場合

- 危険物保安監督者を解任する場合

- 譲渡・引渡を受ける場合

- 用途を廃止する場合

答え

①です。変更しようとする日の10日前までに・・・と記載されています。残りは遅滞なくです。

過去問の解説

製造所の品名・数量を変更して、指定数量が9倍⇒11倍に変更した場合。製造所で10倍を超えると、

- 保有空地3m⇒5m以上

- 避雷針が必要

- 消火設備の追加

など位置・構造・設備が大きく変わります。

こういったことを知らずに変更すれば違反状態になるので、変更しようとする日の10日前までに提出して消防がチェックすることになってます。

⑧危険物の行政行為、許認可事務

(※危険物の行政行為では、許可>承認>認可>届出の順番となっています。)

危険物の行政行為

①危険物製造所等の

設置許可・・・申請⇒許可。後に完成検査(現地確認)、手数料有。

②危険物製造所等の仮使用承認、仮貯蔵承認・・・申請⇒承認。手数料有。

③予防規程作成の認可・・・申請⇒認可。手数料なし。

④届出(保安監督者、品名数量など)・・・書類確認。

①、②について説明していきます。(③・④は説明済み)

消防法第11条 設置許可について

製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。

- 消防本部を置く市町村⇒市町村長

- 消防本部を置かない市町村⇒都道府県知事

- 移送取扱所(パイプライン)⇒同じ市町村(市町村長)・2つ以上の市町村(都道府県知事)・2つ以上の県(総務大臣)

消防法第11条 完成検査、仮使用承認

許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第四項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

ただし、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

設置許可のフローチャート

製造所等を設置しようとする者⇒申請(上記3つのうち該当するいずれか)⇒市町村長等の許可⇒市町村長等が行う完成検査

変更許可、仮使用承認について

製造所等を変更しようとする者⇒申請(市町村長・都道府県知事・総務大臣)⇒市町村長等の許可⇒市町村長等が行う完成検査

(※変更許可のみ、市町村長等の承認があれば工事以外の部分のみ完成検査前に使用できます!)

過去問

仮使用の承認について正誤の組み合わせで正しいのはどれか。

仮使用承認について

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所又は取扱所のうち当該変更の①工事に係る部分の全部又は一部について②所轄消防長又は消防署長の③承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

A.①× ②× ③×

B.①〇 ②〇 ③×

C.①× ②〇 ③〇

D.①× ②× ③〇

答え

Dです。①工事に係る部分以外の部分②市町村長等③〇です。

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①製造所等を設置しようとするものは市町村長等の許可を得なければならない。

〇です。

②2以上の都道府県にまたがって設置される移送取扱所に関する申請等に対する許可権限は、総務大臣が有する。

〇です。

③許可を受けて製造所等を設置又はその位置・構造・設備を変更したときは、市町村長が行う完成検査を受ければ使用できる。

×です。完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められて使用可能です。

危険物取扱制度

![]()

危険物施設では、危険物取扱者(免許)がなければ危ないので、取り扱ってはいけません。甲種、乙種の人が立ち会えばOK!

![]()

危険物施設

免許なければ、危険物は扱えないよ。

![]()

ガソスタの店員

私が乙4持って、立ち会っているのでセルフスタンドでも給油できるんだよ。

消防法第13条 詳しく知りたい人用。

○3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

消防法第13条の2 詳しく知りたい人用。免状に関して。

危険物取扱者免状の種類は、

甲種危険物取扱者免状、

乙種危険物取扱者免状及び

丙種危険物取扱者免状とする。

○2 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。

○3 危険物取扱者免状は、危険物取扱者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。・・・・・・・・

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①製造所等における危険物の取扱いは、危険物取扱者が行うか、甲種・乙種・丙種の取扱者の立ち会いのもとに他のものが作業しなければならない。

×です。丙種は立会いできない。

②危険物取扱者試験に合格したものは、都道府県知事から危険物取扱者免状が交付される。

〇です。

③丙種危険物取扱者は特殊引火物を取り扱うことができる。

×です。丙種は、ガソリン・灯油・軽油、第3・4石油類、動植物油類のみです。丙種は、主にタンクローリーの人のための免許です。

危険物取扱者の義務

![]()

危険物取扱者の義務は大きく3点ほどあります。

- 保安講習の義務

- 免状の書き換え義務

- 移送(タンクローリー)の乗車及び免状携帯義務

①保安講習の義務

法第13条の23 保安講習について

製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、原則として保安講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に都道府県知事(又は総務大臣の指定する市町村長及びその他の機関)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。

![]()

危険物を取り扱っている人

危険物を扱ってるなら、3年に1回ほど講習が必要だよ。

過去問

危険物の保安に関する講習について、次のうち〇か×で答えよ。

①製造所等において、危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者のみ、一定期間内ごとに受講することが義務づけられている。

〇です。免許をもっている人でも、危険物を扱っていない人は、受講義務はありません。

②危険物施設保安員に選任されている者のみ、受講することが義務づけられている。

×です。保安員のみではない。ちなみに、保安員は免許をもっていなくてもなれるので、受講しなくてもいい保安員もいる。

②免状の書き換え義務

保安講習は危険物を取り扱っている人のみですが、免状の書き換え・再交付はすべての人に該当します。

危政令第34条 免状の書換え

当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書き換えを申請しなければならない。

免状の書換えは、交付か居住地か勤務地の都道府県知事に申請。

危政令第35条 免状の再交付

免状の交付を受けている者は、免状を亡失・滅失・汚損又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる。

過去問

免状の書換え、再交付に係る申請先の都道府県知事について、正しい組み合わせはどれか。

①書換え(居住地)/再交付(交付・居住地)

②書換え(交付)/再交付(交付・居住地・勤務地)

③書換え(居住地・勤務地)/再交付(交付・書換え・勤務地)

④書換え(交付・居住地・勤務地)/再交付(交付・書換え)

③移送(タンクローリー)の乗車及び免状携帯義務

消防法第16条の2 移送について

移動タンク貯蔵所による危険物の

移送は、当該危険物を取り扱うことができる

危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない。

○3 危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない。

消防法では、タンクローリーで危険物を運ぶことを移送と呼んでいます。移送時には3点注意しなければなりません。

- 必要な書類を載せていること

- 移送に関する基準

- 免状を携帯していること

①移送時に必要な書類

- 完成検査済証

- 定期点検記録

- 譲渡・引渡の届出

- 品名・数量の届出

②移送に関する基準

・特殊な危険物(ガソリン・灯油などを除く)を移送し、長時間(連続4時間超or一日9時間)運転する場合は、2人以上の運転要員を確保すること。

・アルキルアルミニウム、アルキルリチウムを移送する場合は、移送の経路などを予め消防機関へ送付し、その書面の写しを携帯すること。

・その他、移送に関する基準。ごく当たり前の内容

①危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を十分に行なうこと。 ②危険物の移送をする者は、移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。 ③危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

③免状の携帯義務

危険物を移送する場合には、危険物免状の携帯も義務づけられています。

![]()

法第16条の5 タンクローリーの立入検査

消防吏員又は警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。

免状を携帯していなければ、緊急の立入検査などで発覚してしまいます。

過去問 移動タンク貯蔵所による貯蔵、取り扱い、移送について誤っているのはどれか?

①移動タンク貯蔵所には、完成検査済証を備え付けておかなければならない。

〇です。

②危険物取扱者が乗車しなければならないのは、危険等級Ⅰの危険物を移送する場合のみである。

×です。移送する場合は、すべて必要です。

③危険物の移送のために乗車している危険物取扱者は、免状を携帯していなければならない。

〇です。

④移動貯蔵タンクから引火点40℃未満の危険物を他のタンクに注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止しなければならない。

〇です。危険物の取扱い基準に記載されています。

⑤移送のため乗車している危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の走行中に消防吏員から停止を命じられ、免状の提示を求められたら、これに従わなければならない。

〇です。

過去問

移動タンク貯蔵所に備え付けておかなければならない書類に該当しないものはどれか?

- 完成検査済証

- 定期点検の点検記録

- 譲渡・引渡の届出書

- 保安監督者選任届出書

- 品名・数量の変更届出書

答え

④です。タンクローリーに保安監督者は必要ないです。

危険物の貯蔵・取扱い、運搬の基準

危険物の貯蔵・取扱いの基準について、

- 貯蔵・取扱い(共通)

- 貯蔵について

- 取扱いについて

- 運搬について

詳しく紹介していきます。

①貯蔵・取扱い(共通)

まずは、一般的な基準です。

一般的な貯蔵・取扱いの基準

・みだりに火気使用禁止。

・関係者以外の出入り禁止。

・整理、整頓及び危険物の放置禁止。

・ためます等にたまった危険物のくみ上げ。

・くずかすの1日1回以上の適切な処分。

・漏れ、あふれ、飛散防止。

などなど

ごくごく当たり前のことです。

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①製造所等には係員以外の者を立ち入れさせないこと。

〇です。

②危険物を収納した容器はみだりに転倒、落下させたり、衝撃を加えてはならない。

〇です。

③製造所等では許可又は届け出た品名以外の危険物を貯蔵できないが、数量は届出なしに変更できる。

×です。危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更する場合は、10日前までに届け出なければなりません。

④危険物のくず、かすは1ヶ月に1回以上危険物の性質に応じて安全な場所で措置しなければならない。

×です。一日に一回以上です。

次に貯蔵・取扱い・運搬の大切なポイントを紹介しています。

②貯蔵の基準

まずは、同時貯蔵についてです。

同時貯蔵の禁止

原則として、類が異なる危険物を同時に貯蔵することはできません。

しかし、以下の組み合わせで1m以上間隔をあけて貯蔵する場合は可能です。

(例外)

①第1類と第6類

②第1類(アルカリ金属の過酸化物を除く)と第5類

③第2類と自然発火性物品(黄りんを含む物品)

④第2類(引火性固体)と第4類

など、他にもありますが、この4つ程度でいいと思います。

次に貯蔵所ごとの基準の大切なポイントです。

屋内貯蔵所

- 3mを超えて容器を積み重ねない(第4類の第3・4石油類、動植物油類の場合は4m)

- 機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は6m

- 容器に収納して貯蔵する場合は、55℃を超えないように必要な措置を講ずること。

屋外貯蔵所

- 3mを超えて容器を積み重ねない(第4類の第3・4石油類、動植物油類の場合は4m)

- 機械により荷役する構造を有する容器のみを積み重ねる場合は6m

- 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合の高さは6m以下

屋外タンク、屋内タンク、地下タンク、簡易タンク貯蔵所

- 計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておく

- 屋外貯蔵タンクに防油堤がある場合は、その水抜き口は常時閉にしておき、防油堤内部に滞油又は滞水した場合は遅滞なくこれを排出する

移動タンク貯蔵所

- 移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておく。

- 完成検査済証、定期点検記録、譲渡・引渡し届出書、品名・数量・指定数量の倍数変更届出書を備え付ける

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①製造所等では、いかなる場合でも第1類と第6類の危険物は同時に貯蔵することはできない。

×です。原則はできませんが、1m以上の間隔をあければ1類と6類は可能です。

②屋内貯蔵所においては容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を超えないように必要な措置を講ずること。

〇です。

③移動タンク貯蔵所には、完成検査済証のほか、定期点検記録、譲渡・引き渡しの届出書及び品名・数量又は指定数量の倍数の変更の届出書を備え付けておくこと。

〇です。

④屋外貯蔵所で危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合の高さは3m以下とする。

×です。6m以下です。

③取扱いの基準

取扱いの共通の基準は、製造・詰替え・消費・廃棄と規定されています。

(例)

- 抽出工程では圧力の異常上昇に注意する

- 燃焼させる場合は逆火防止を徹底すること

- 海中や水中に流出、投棄しないこと

ごく当たり前の内容ですので、出題されても問題ないと思います。

次に取扱所ごとの大切なポイントです。

給油取扱所

- 給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油する。

- 給油するときは、自動車等の原動機を停止させる。

- 自動車の一部又は全部が給油空地からはみ出たままで給油しない。

- 自動車等の洗浄を行う場合は、引火点を有する液体の洗剤を使用しない。

他にも、細かい基準がありますが多いのでかなり省略しています。

販売取扱所(第1種及び第2種)

- 運搬容器に収納し、かつ容器入りのままで販売すること。

- 塗料類等の危険物を配合室で配合する場合を除き、危険物の配合又は詰替えを行わないこと。

移送取扱所

- 危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認した後に開始すること。

- 危険物の移送中は、移送する危険物の圧力及び流量を常に監視し、並びに1日に1回以上、危険物を移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行う。

移動タンク貯蔵所

- 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズルにより引火点40℃以上の第4類の危険物を詰め替えるときはこの限りではない。

- ガソリン・ベンゼンなどの液体を移動貯蔵タンクから、出したり入れたりする場合は、接地(アース)すること。

- 移動貯蔵タンクから、他のタンクに注入するときは当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズルにより、指定数量未満のタンクに引火点40℃以上の第4類の危険物を注入するときはこの限りではない。

ちょっと文章長くて、わかりにくいと思うので簡単に説明しています。

簡単に説明

①タンクローリーから、

容器などに詰め替たらダメ!でも、

灯油や軽油ぐらいなら

ガンタイプのノズルからでもOK。

②ガソリンは静電気で危険なので、必ずアースして!

③タンクローリーからタンクに入れる場合は、ホースできちんと繋いでね。でも、指定数量未満のタンクに灯油や重油を入れるぐらいなら、ガンタイプのノズルでもOK!

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①販売取扱所では、危険物の配合は配合室で行わなければならない。

〇です。

②給油取扱所で自動車等に給油するときは、給油空地から一部であれば、はみ出しても問題ない。

×です。一部でもはみ出てはいけません。

③引火点40℃以上の第4類危険物を手動開閉装置付ノズルで詰め替える場合を除き、移動貯蔵タンクから容器に詰め替えてはならない。

〇です。

④移動貯蔵タンクから、他のタンクに注油する場合はいかなる場合でも、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結しなければならない。

×です。指定数量未満のタンクに引火点40℃以上の第4類危険物を注入する場合は、ガンノズルで大丈夫です。

過去問

給油取扱所の記述について、誤っているものはどれか?

①固定給油設備を用いて給油しなければならない。

〇です。

②自動車の一部又は全部が、給油空地からはみ出たまま給油してはならない。

〇です。

③自動車等のエンジンはかけたままとし、非常時に直ちに発進できるようにさせておかなければならない。

×です。

④懸垂式の固定給油設備から4m以内の部分に、他の自動車等を駐車させてはならない。

〇です。

⑤移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入しているときは、当該専用タンクと接続する固定給油設備を使用してはならない。

〇です。

答え

③です。懸垂式の固定給油設備は4m以内に、他の自動車等が駐車することを禁止。また、点検や整備・洗浄も行わないようになってます。

④運搬の基準

消防法第16条 運搬について

危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

運搬の混載について

危険物の混載について、まずはこの3点を覚えればいい。

- 1類と6類(酸化性固体と液体)

- 2,4,5類

- 3,4類

次に容器の容量を抑えておく。

固体の容器は95%以下

液体の容器は98%以下(アルキルアルミニウムなどは90%以下)

次に運搬容器の表示です。第1類~第6類までの性質を理解していれば簡単ですが、

全部覚えるのは大変なので、「火気厳禁」「火気注意」程度、暗記しとけばいいと思います。

第1類

アルカリ金属の過酸化物及びこれらの含有物

「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」、「禁水」

その他 「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」

第2類

鉄粉、金属粉、マグネシウム、これらの含有物

「火気注意」、「禁水」

引火性固体 「火気厳禁」

その他 「火気注意」

第3類

自然発火性物品

「空気接触厳禁」、「火気厳禁」

禁水性物品 「禁水」

- 第4類 「火気厳禁」

- 第5類 「火気厳禁」、「衝撃注意」

- 第6類 「可燃物接触注意」

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①1類と2類は、運搬する場合混載しても差し支えない。

×です。1類は6類です。(酸化性固体と酸化性液体)

②すべての液体危険物の運搬容器は、内容積90%以下の収納率でかつ55℃においても、漏れないように十分に空間容積を有して運搬容器に収納すること。

×です。すべて90%ではない。基本的には液体は98%以下です。

③第4類引火性液体は、2類と5類と同時に運搬することが可能である。

〇です。

過去問

運搬容器の外部に表示する注意事項として正しいのはどれか?

- 第2類「衝撃注意」

- 第3類「火気・衝撃注意」

- 第4類「火気厳禁」

- 第5類「取扱注意」

- 第6類「火気注意」

消火・警報・避難設備

消火設備がほとんどなので、消火設備のみ紹介します。

消火設備

消火設備は第1種から第5種に分けられています。

- 第1種 屋内・屋外消火栓設備

- 第2種 スプリンクラー設備

- 第3種 泡・二酸化炭素・粉末・水噴霧・ハロゲン消火設備

- 第4種 大型消火器(歩行距離30mごと)

- 第5種 小型消火器(歩行距離20mごと)+消火用具(水バケツ・乾燥砂)

製造所等に設置される消火設備は、規模や最大数量などによって、3つに区分されます!

- 著しく消火困難な製造所等

- 消火困難な製造所等

- その他の製造所等

著しく消火困難な製造所等

第1,2,3種の消火設備のうち、いずれかの消火設備+第4種+第5種の消火設備が必要。

(例)延べ面積1,000㎡以上の製造所、一般取扱所など。

消火困難な製造所等

第4種+第5種の消火設備が必要。

(例)特定屋内貯蔵所など。

その他の製造所等

第5種の消火設備が必要。

(例)地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所など。

過去問

第5種の消火設備は、製造所にあっては防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が【 】m以下となるように設けなければならない。ただし、第1種から4種までの消火設備と併置する場合はこの限りではない。

答え

⑤です。4種の大型消火器は30m,5種は20mです。

類似問題 次の問いに〇か×で答えよ。

①第1種消火設備に該当するのは、スプリンクラー設備である。

×です。「屋内・屋外消火栓設備」です。

②製造所等において備えるべき消火設備は製造所等の区分、危険物の品名、最大数量に応じて5種類に区分され、それぞれの区分に応じて基準が定められている。

〇です。

③地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所はその他の製造所等に該当し、第5種の消火設備を設置するだけでよい。

〇です。

まとめ

このページは、メインでありこのページを見ておくだけでも合格率はアップすると思います。

1部 危険物とは??危険物規制の概要

2部 製造所等の位置・構造・設備(危険物施設の基準)